※この記事はプロモーションを含みます

「サンクスカードって、正直意味あるの?」

そう疑問に感じている方は多いのではないでしょうか?!

何を隠そう、私も最初は導入に失敗し、頭を抱えた総務の一人です。

実際に導入したけれど、「やらされ感」がすごくて形骸化してしまった…、社員から「やる意味あるの?」と不満の声が出て気まずい…など、ネガティブな経験をお持ちの方も少なくないはず。

しかし、その多くは「やり方の問題」。

総務人事として実施する目的や設計をきちんと整えれば、サンクスカードは人間関係の潤滑油となり、職場の心理的安全性を高めることにもつながります。

この記事では、「サンクスカードが意味ない」と言われる本当の理由と、それを成功に導くための実践的なヒントを、私の失敗談と成功談を交えながら、具体的にお伝えします。

- サンクスカードが「意味ない」と言われる3つの理由

- 効果を生むサンクスカード運用のコツ

- 失敗しないための導入ステップ

サンクスカードが「意味ない」と言われる3つの理由

サンクスカードは「良さそう」と安易に導入されがちですが、失敗している職場には共通点があります。

ここでは「なぜ意味がないと言われるのか」を整理してみましょう。

【理由①】目的が共有されていない

-1-1024x768.jpg)

導入時に「何のために行うのか」という一番大事な部分を社員にしっかり伝えず、単なるイベントや上層部の思いつきとしてスタートすると、社員は受け身になりがちです。

結果、カードをもらっても「義務感で書かれてるだけでしょ」と感じるようになります。

うちの会社も最初はこれでした…。「会社の雰囲気を良くするため」というフワッとした目的だけでは全然響かなかったです。

「普段言えない感謝を見える化して、お互いが気持ちよく働ける環境をみんなで作るため」と具体的に伝えたら、現場の理解が一気に深まりました。

職場全体で「感謝を見える化して心理的安全性を高める」といった共通認識が持てると、カードの価値はぐっと高まります。

【理由②】「書かされている感」が満載

毎月5枚とノルマを課すと、「書かなければならない仕事」となり、感謝の気持ちよりも「早く終わらせたい」という思いが先に立ち、本来の目的からかけ離れていってしまいます。

私の会社では、ノルマ制にはしませんでしたが、管理職は月1枚は行って欲しいと伝えました。

率先して色々な人にカードを渡していたら、「何かもらえると嬉しいから、自分も書いてみようかな」という人が意外にポツポツ出てきたんです。

強制せず、自然に「ありがとう」が生まれる土壌をつくることが何より重要です。

【理由3】評価制度との連動が逆効果になる場合も

-1024x768.jpg)

良かれと思ってサンクスカードの枚数を人事評価に紐づけると、これがまた厄介な問題を生みます。

人事評価にサンクスカードの枚数を紐づけると、一部の社員が「ごますり」と感じたり、逆に感謝を書かれる側ばかりが評価されるように見えたりと、不公平感が生まれやすくなります。

評価とリンクする際は、枚数ではなく「質」を見るべきですね。

内容を見ずに数だけで判断すると、一瞬でサンクスカードへの信頼を失います。

制度として組み込むなら、1on1などの評価面談などで「こんな素敵なカードをもらっていましたね」と定性的なフィードバックに活用するのがおすすめです。

サンクスカードの運用のコツ!実践アイデア5選

ここでは、私が総務として実際に「これは効果があった!」と感じた取り組みや、他社事例から学んだアイデアを紹介します。

【アイデア①】書き方の事例を用意する

自由記述だと「何を書けばいいかわからない」という社員が多くいます。

記入例(こんな感謝ありませんか?)

- いつも給茶機の紙コップの補充、ありがとうございます!

- 業務がテンパっていたとき、すっとヘルプに来て神かと思いました!とても助かりました!!

- 先日の会議でさりげなくフォローしてくれてありがとうございました!

- クレーンの操作で困っていた時、忙しいのに声をかけてくれて教えてくれて嬉しかったです!

「○○してくれてありがとう。その結果□□になって助かりました」など、書き方の例を示すと、書く側もハードルが下がります。

テンプレートを配布・掲示しただけで、カードの提出数が1.5倍になりました!

「これなら書けるかも」と思ってもらう最初の工夫が本当に大事です。

書くことに慣れてもらう工夫を最初に仕込むのがポイントです。

【アイデア②】上司が率先して使う

部下は、上司の行動をよく見ています。

上司が部下や同僚にサンクスカードを書いている姿を見ると、「あ、自分もやってみようかな」と思えるようになり、自然と職場の空気が変わっていきます。

実はうちの会社、最初の導入時は社長が「サンクスカードやれ!」とトップダウンで進めて大失敗しました…(苦笑)。

改めて目的を伝え、管理職が率先して部下の小さな行動を褒めるよために使うようになったら、徐々にですがサンクスカードが浸透していきました。

私の会社も失敗を経て、導入初期こその上司の巻き込みが大切だなぁと痛感しました!

【アイデア③】月に1回「ありがとう掲示板」を作る

もらった感謝の言葉は、本人だけでなく、周りの人たちの心も温かくします。

掲示板や社内チャットに「ありがとう掲示板」を作り、集まったカード(個人名を伏せてもOK)を共有するだけで、「こんなことで感謝されるんだ」「自分の仕事も誰かの役に立ってるんだ」という気づきが生まれます。

掲示板で他の方のサンクスカードを見れるようにしたら、普段あまり接点のない部署の仕事内容が見えるようになりました!

ただ、ちょっと恥ずかしいという意見もあったので、途中から部署名のみ匿名の掲示にしました(笑)

感謝の循環が広がる仕掛けをつくるのが、定着のコツです。

月に1回が難しい場合は、2ヶ月に1回や3ヶ月に1回でも、十分に効果があります。

【アイデア④】感謝のネタを日報やチャットでストックする

いざサンクスカードを書こうとしても、「思い出せないから書けない」という人も多くいます。

これを防ぐには、日々の中でメモしておく習慣が役立ちます。

日報の最後に「今日の感謝」という欄を設けたり、SlackやTeamsなどの社内コミュニケーションツールを使用している会社は、「#thanks」のようなチャンネルを作ったりして、気づいたときに一言残せる仕組みがあると、サンクスカードがぐっと身近になります。

デジタルツールを使って、気づいたときに一言残せる仕組みがあると、サンクスカードがぐっと身近になります。

私は紙が嫌なタイプなので、毎日Slackで「#今日のありがとう」と発信しています。

「コピー用紙の補充ありがとう」など、その場でも伝えてはいますが、文字に残すことで感謝の感度が上がった気がします。

【アイデア⑤】年間イベントと絡めて盛り上げる

職場の風土によっては、毎日だとマンネリ化する可能性もあるので、その場合は「感謝月間」というイベントとして盛り上げるのも手です。

創立記念日や年末などのタイミングで「感謝月間」を設定し、サンクスカードイベントを行うと、普段よりも多くの感謝が集まりやすくなります。

私の会社では、一番忙しい年度末を乗り切ったご褒美として、4月に「感謝アワード」を開催しています。

日常的な取り組みと特別なイベントを組み合わせることで、マンネリを防ぎ、制度を長続きさせることができます。

もう失敗しない!サンクスカード導入の手順と注意点

効果的な運用のためには、準備→導入→定着の3フェーズで丁寧に進めることが大切です。

ここでは、失敗を避けるための具体的な流れと注意点を解説します。

【STEP1】導入前に社内ヒアリングを行う

いきなり「始めます!」と宣言するのではなく、まずは社員の意見を事前に聞くことが重要です。

簡単なアンケートで「どんな仕組みならやってみたいか」「書くのに抵抗はあるか」「手書きかデジタルのどっちが良いか」などの意見を取り入れると、導入後のギャップが減ります。

最初の失敗後のアンケートで「手書きは面倒」という意見が6割ぐらいあったので、急遽PCで使えるテンプレートも用意しました。結果的に、これが利用率アップに繋がり、あの時聞いておいて本当に良かった…と思いました。

【STEP2】初回は試験導入でスモールスタート

いきなり全社導入をするとハードルが高いもの。

なので、最初は特定部署だけの試験期間を設け、振り返りの場を持つと現場からの信頼度も上がります。

間接部門からのスモールスタートから試験的に始めたことで、改善点も見つけやすかったです♪

導入初期の成功体験が、社内に波及していきます。

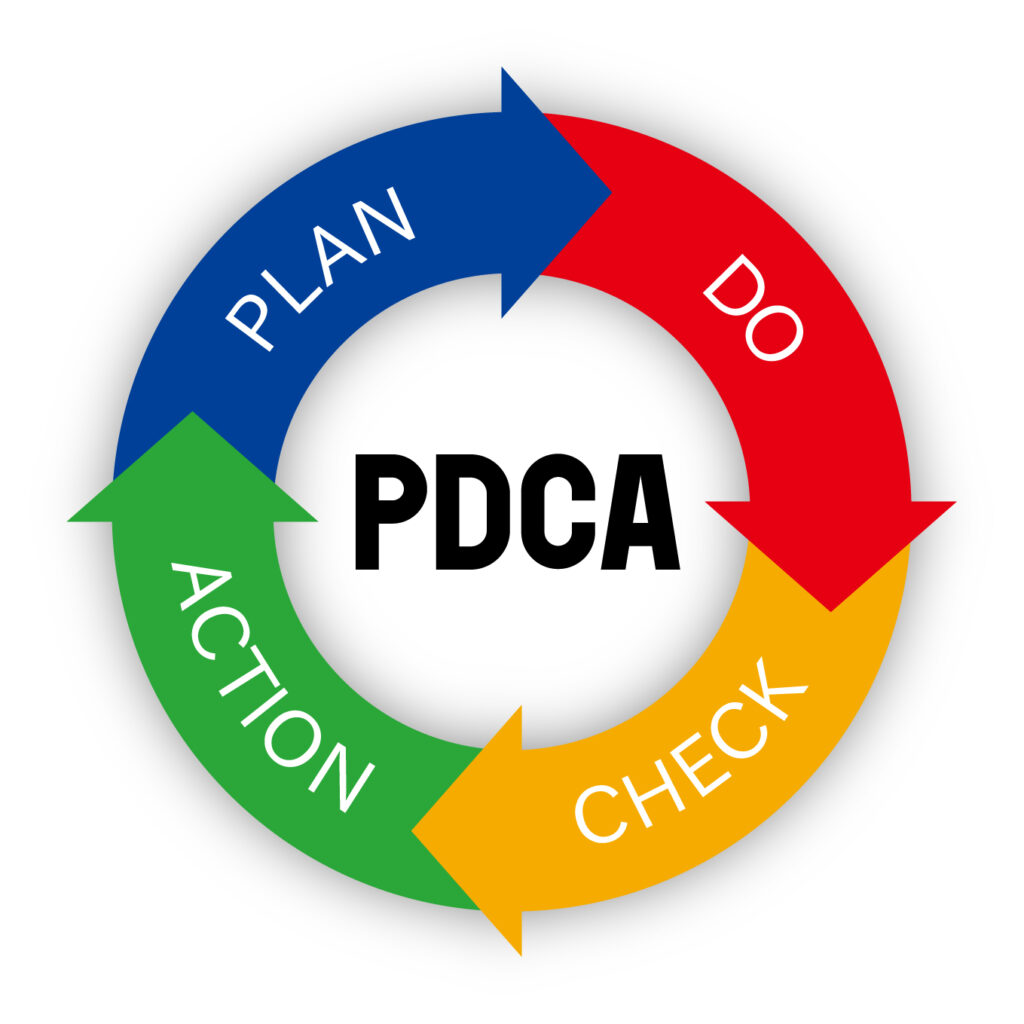

【STEP3】やりっぱなしにしない!改善のループを回す

一度始めて放置するのではなく、定期的に振り返りと見直しを行う仕組みをつくると、形骸化を防げます。

アンケートや各部署の代表者にフィードバックをもらうことも有効です。

私の会社では、四半期ごとに振り返りミーティングを行っています。

サンクスカードだけのミーティングは勿体無いので、何かのミーティングの追加議題として話し合うようにしています。

「終わりなき改善」の意識を持つことが、文化として根付かせる上でのポイントです。

【まとめ】サンクスカードは設計次第で変わる

「サンクスカードは意味がない」と言われる背景には、仕組みや運用方法の問題が必ずあります。

目的を明確にし、社員の声を聞きながら柔軟に運用すれば、カードは「ただの紙切れ」ではなく、職場の空気を変えるきっかけになります。

最初は戸惑いがあるかもしれませんが、感謝を言葉にする習慣ができれば、職場の信頼関係が一段と強くなります。

会社の風土もあるので「正解」は異なりますが、この記事をヒントに、あなたの職場らしいスタイルを見つけてみてください。

小さな「ありがとう」が、組織に大きな変化をもたらしますよ♪

コメント