※この記事はプロモーションを含みます

「総務の仕事は、業務の幅が広くて、何をやっても『当たり前』と思われがち…」

「毎日頑張っているのに、どうすれば正当に評価されるんだろう?」

と、中小企業で総務を担当していると、そんな風に悩むことはありませんか?

私も長年、総務人事として働く中で、同じような壁に何度もぶつかってきました。

しかし、結論から言うと、総務の仕事を評価してもらうためには、日々の「地味な業務」を戦略的に「見える化」することが不可欠です。

ということで、今回は、悩める総務担当者の評価につなげるための具体的な方法を、私の経験を交えて解説します。

この記事を読めば、以下のことがわかります。

- 評価されにくい総務業務の3つの共通点

- 今日から実践できる、業務の見える化テクニック3選

- 評価を確実にするための+αのアクション

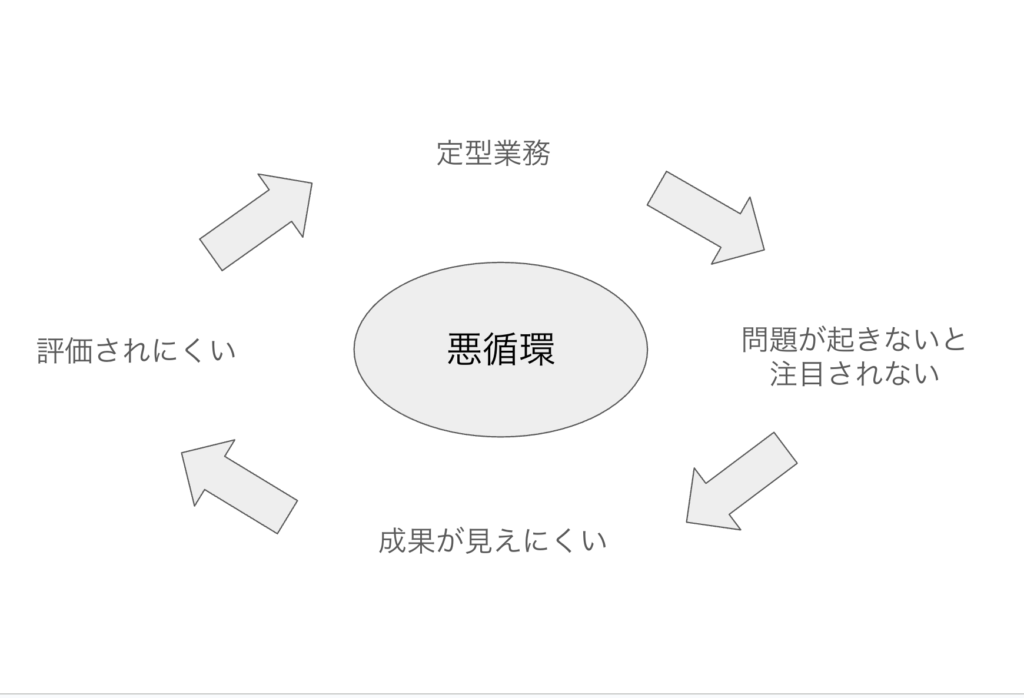

評価されにくい総務の仕事、その3つの共通点

総務の仕事が評価されにくいと感じるのには、実は明確な理由があります。

そのためには、多くの業務に共通する特徴を理解することが、評価への第一歩です。

ここでは、なぜ評価につながりにくいのか、その背景にある3つの共通点を深掘りします。

これらの点を押さえることで、今後の対策が立てやすくなります。

守りの業務(現状維持)が中心である

総務の主要な役割は、備品管理や施設メンテナンス、社内規程の運用などを通じて、社員が安全かつ快適に働ける環境を維持することです。

これらは会社組織の土台を支える非常に重要な業務ですが、その性質上、問題が発生して初めてその重要性が認識される傾向にあります。

つまり、何事もなく円滑に業務が進んでいる「当たり前」の状態を維持することが成果であるため、トラブルがなければ注目すらされません。

評価の仕組みが「加点方式」ではなく「減点方式」になりがちで、100点の状態を維持していても評価はゼロ、何か問題が起きた時にマイナス評価を受けるという、非常に報われにくい構造になっています。

会社の土台を支える重要な役割ですが、評価されにくいのが実情です。

この「守りの業務」が中心であることが、成果をアピールしにくく、評価の機会を逃す大きな要因となっています。

成果が数字で表しにくい

営業部門の「売上目標〇%達成」や、マーケティング部門の「問い合わせ件数〇件増加」、といったように、他の部署の成果は具体的な数字で示されることがほとんどです。

しかし、総務の業務成果は、こうした定量的な指標で示すのが非常に難しいという特性があります。

例えば、手間をかけてオフィスのレイアウトを改善し、従業員が働きやすい環境を整えたとしても、その施策が直接的にどれだけの生産性向上や売上貢献につながったのかを正確に評価することは困難です。

同様に、新しく導入した福利厚生制度が、従業員のエンゲージメントを何ポイント向上させたのかを証明するのも簡単ではありません。

「数字にしにくい」という点が、評価の場で不利に働く一因となっているのです。

数字で示せない業務こそ、プロセスや工夫の言語化が重要になります。

このような背景から、上司や経営層に業務の貢献度を伝える際には、売上のような直接的な数字以外の「伝え方」を工夫する必要があります。

業務範囲が広く専門性が見えづらい

総務の業務は、文房具といった会社の備品の発注などの簡単な庶務から、契約書のリーガルチェックや株主総会の運営といった高度な専門知識を要するものまで、非常に多岐にわたります。

この業務範囲の広さが、「何でも屋」というイメージにつながり、結果として一つ一つの業務に対する専門性が周囲から見えづらくなってしまうのです。

色々な業務に対応できるオールラウンダーであることは強みですが、裏を返せば「この分野のプロフェッショナル」という印象を与えにくいという側面も持ち合わせています。

「何でもできる」は、「何も専門がない」と見られる危険性もはらんでいます。

他の社員から見れば、総務が日々こなしている業務の難易度や専門性の高さはなかなか伝わりません。

その結果、個々の業務の価値が正しく理解されず、適切な評価につながりにくいという状況が生まれてしまうのです。

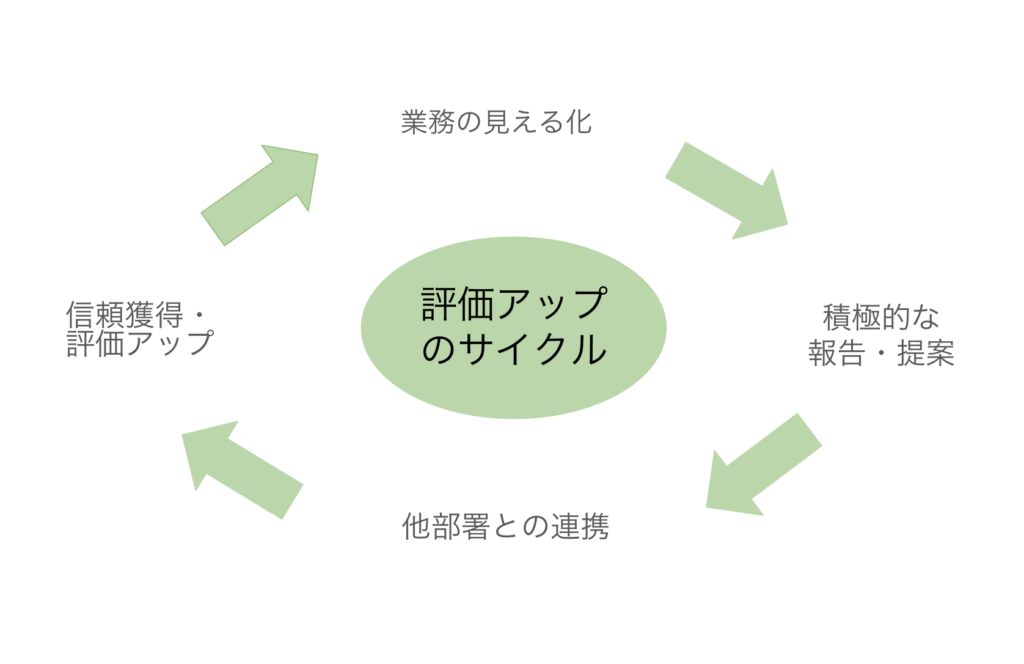

今日からできる!総務業務を見える化する3つのテクニック

【表】見える化テクニックの比較表

| テクニック | 目的 | メリット | デメリット |

| 業務マニュアル作成 | 業務の標準化・属人化防止 | 品質の安定、引継ぎが容易になる | 作成に時間がかかる |

| 定量的なデータ活用 | 客観的な成果の提示 | 説得力が増し、改善点が明確になる | データ収集・分析に手間がかかる |

| 改善提案のドキュメント化 | 課題解決能力のアピール | 攻めの姿勢を示せる、論理的思考力が伝わる | 提案が必ずしも採用されるとは限らない |

評価されにくい業務の特性を理解した上で、次に取り組むべきは具体的な「見える化」です。

日々の地味な業務も、少しの工夫で見違えるほどアピールしやすくなります。

ここでは、誰でも今日から実践できる3つのテクニックを紹介します。

「業務マニュアル」で仕事の棚卸しと標準化を行う

まず最初に取り組むべきなのが、担当している業務のマニュアル化です。

これは、単に後任者への引継ぎ資料を作るという目的だけではありません。

自身の業務を一つひとつ言語化し、手順を整理していく過程で、これまで無意識に行っていた作業を客観的に見つめ直すことができます。

この「棚卸し」作業を行うと、「この報告書、本当に毎週必要なのか?」「この承認フローはもっと簡略化できないか?」といった非効率な点や改善のヒントが次々と見つかるものです。

完成したマニュアルは、あなたの業務内容とその手順を公式に記録した「成果物」そのものになります。

マニュアルは、自分の業務価値を証明できます!

私の場合、上司は2〜3年に一度変わる出向者(いわゆる天下り社員)で、私の業務を把握していなかったのですが、産休に入る際にマニュアルを作成したところ、「こんなに業務を1人で回していたの?」と知ってくれるきっかけになりました。

さらに、マニュアルによって業務が標準化されれば、休暇を取った際や急な欠勤時にも他の人が対応できる体制が整います。

これは業務の属人化を防ぐという点で、組織に対する非常に大きな貢献であり、上司に「業務を体系化し、組織全体の安定稼働を考えている」という計画性や責任感をアピールする強力な材料となるのです。

コスト削減や時間短縮を「数字」で示す

総務の仕事は数字で表しにくいとこの記事の最初で書きましたが、意識して探せば定量化できるポイントは数多く存在します。

大切なのは、日々の業務の中に隠れている「数字の種」を見つけ出し、改善活動に結びつけることです。

例えば、

- 備品発注の相見積もり取って業者を選定する

→何となく同じ業者に発注していたコピー用紙や文房具について、複数の業者から相見積もりを取ることで「年間〇万円のコスト削減」が実現できるかもしれません。

- 毎月手作業で行っていた勤怠データの自動集計にする

→簡単な関数やマクロを組んで自動化することで「月間〇時間の作業時間短縮」といった成果を示すことも可能です。

小さな改善でも、数字にすることで説得力が格段に増します!!

余談ですが、同僚の経理担当者の方が、「総務や経理はなかなか売上に貢献できないから、コスト削減で売上に貢献したい」と言っていて、凄く共感しました。

いきなり数百万円規模のコスト削減を目指す必要はありません。

まずは電気代の推移、コピー料金、郵送費など、身近なデータに注目してみましょう。

これらの数値を毎月記録し、改善施策の前後で比較するだけで、あなたの仕事の成果は劇的に伝わりやすくなります。

こうした地道な活動の積み重ねが、評価の場で具体的な実績として語れるようになるのです。

社内アンケートで「満足度」を可視化する

職場環境の整備や福利厚生制度の導入といった施策は、コスト削減のように直接的な数字で効果を示すのが難しいです。

こうした定性的な取り組みの効果を客観的に示すために、非常に有効な手段が「社内アンケート」の実施です。

例えば、オフィスの休憩スペースをリニューアルした際や、新しいコミュニケーションツールを導入した後に、従業員を対象とした満足度調査を行います。

アンケート項目には、「リニューアル後の休憩スペースに満足していますか?」といった直接的な満足度を5段階評価で聞く設問や、「新しいツールによって他部署との連携がスムーズになったと感じますか?」といった具体的な効果を問う設問を盛り込みます。

従業員の生の声は、経営層への強力なアピール材料となります。

集計結果を「満足度が〇%向上」「〇割の社員が連携しやすくなったと回答」のように数値化し、自由記述欄のポジティブなコメントを抜粋して報告書にまとめれば、施策の成功を説得力をもってアピールできます。

評価を確実にするための+αのアクション3選

業務の見える化を進めたら、次はその成果を確実に評価へとつなげるためのアクションが必要です。

ただ待っているだけでは、せっかくの努力も気付かれないかもしれません。

ここでは、評価を確実なものにするための、もう一歩踏み込んだ3つのアクションを紹介します。

受け身の姿勢から一歩踏み出み、攻めてみることが大切です!

定期的な「業務報告」で進捗と成果をアピールする

見える化した業務成果は、積極的に発信しなければ存在しないのと同じです。

ここぞとばかりに自分の成果をアピールする場として活用しましょう!

- 今月は、消耗品Aの発注先を見直したことで、年間約〇万円のコスト削減見込みです

- 先月導入した勤怠システムに関する問い合わせが、マニュアルを整備して周知したことで〇件減少しました

- 次回●月更新予定の火災保険を見直し、数社に相見積もりしたところ、同じ同じ保障内容でA社の方が年間で●万円安区なることがわかりました

など、具体的な事実と数字を盛り込むことが重要です。

その際、単に事実を羅列するのではなく、「この改善は、全社で推進しているコスト削減目標に貢献するものです」というように、会社の課題や方針と自分の業務を結びつけて報告するのがポイントです。

報告は義務ではなく、自分の仕事をアピールする絶好の機会です。

特に上司との1on1ミーティングなどの機会は絶好のチャンスです。

私の場合、年2回ほど評価面談の場があったので、事前に報告内容を簡潔な資料にまとめておき、口頭だけでなく資料として提示して、必ずプラスの評価になるよう、上司にアピールしていました。

他部署を巻き込んだ「改善プロジェクト」を企画する

総務の業務改善は、自部署内だけで完結するものばかりではありません。

むしろ、他部署と連携することで、より大きなインパクトと成果を生み出せるケースが数多くあります。

例えば、経理担当者と協力して煩雑な経費精算フローをシステム化・簡略化するプロジェクトや、情報システム部と連携して全社のペーパーレス化を推進するプロジェクトなどが考えられます。

私の場合、当時の社用携帯がガラケーだったので、現場の方から「不具合の写真を撮るのに、わざわざデジカメを使っているから、スマホに変更て欲しいな〜」という愚痴を飲み会の席で聞き、「じゃあ、一緒にどれがいいか考えましょう!」と巻き込んで進めました。

こうした部署横断的な課題に対して、自らが旗振り役となり、関係部署に働きかけて改善プロジェクトを企画・推進するのです。

この経験は、単なる業務改善に留まらず、あなたのリーダーシップや調整能力、プロジェクトマネジメント能力を証明する絶好の機会となります。

もちろん、最初から大きなプロジェクトを動かす必要はありません。

まずは、普段からよくやり取りをする部署の担当者に「何か困っていることはありませんか?」とヒアリングしてみることから始めましょう。

その小さな一歩が、会社全体を巻き込む大きな改善活動へとつながり、あなたの評価を飛躍的に高める可能性があります。

会社の方針や事業計画を理解し、業務に反映させる

本当に評価される総務担当者は、ただ目の前の業務を正確にこなすだけではありません。

常に会社が全体としてどこへ向かっているのか、今年度の方針や中期経営計画で何を目標に掲げているのかを深く理解し、その実現のために自分の業務をどう活用できるかを考えています。

例えば、会社が「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進」を重要方針として掲げているのであれば、率先して契約書の電子化やクラウドサインの導入を提案・実行します。

また、「従業員エンゲージメントの向上」がテーマであれば、社内コミュニケーションを活性化させるイベントを企画したり、新しい福利厚生制度の導入を検討したりします。

経営視点を持つことで、自分の仕事の付加価値が格段に上がります。

中小企業の総務担当者は、社長や経営幹部と近いところで働いている人も多いはず。

なので、経営層と同じ視点、同じ言語で物事を考え、行動することで、「この担当者は単なる作業者ではなく、会社の未来を共に創るパートナーだ」と認識されるようになります。

自分の業務を会社の方針という大きな文脈の中に位置づけることで、日々の仕事の意義も深まり、評価もおのずと高まっていくでしょう。

【まとめ】総務の評価は「見える化」と「伝え方」で決まる

日々の地味な業務に光を当て、あなたの価値を正当に評価してもらいましょう。

地味な業務こそ戦略的なアピールを

本記事で解説したように、総務の仕事は「守りの業務」が中心で成果が数字で見えにくいため、評価されにくいという構造的な課題を抱えています。

しかし、それは仕事の価値が低いということでは決してありません。

- 業務マニュアルの作成による標準化

- コストや時間の削減といった定量的な成果の提示

- 社内アンケートによる満足度の可視化

など、少しの工夫と意識で業務の価値を「見える化」することは十分に可能です。

重要なのは、日々の業務を「当たり前」と片付けず、常に改善の視点を持ち、そのプロセスと成果を記録し続けることです。

その地道な活動の中にこそ、あなたの総務担当者としての専門性と会社への貢献度が眠っています!

あなたの頑張りを未来の評価につなげるために

本記事で紹介したテクニックは、今日からでも始められるものばかりです。

自分の業務を棚卸しし、何か一つでも数値化・言語化してみませんか。

自分の業務のマニュアル作りからでもOKです!

そして、その成果を適切なタイミングで上司や経営層に報告することを忘れないでください。

あなたの地道な努力と工夫は、必ず会社の誰かの「働きやすさ」に貢献しています。

その価値を自ら発信し、正当な評価とやりがいを掴み取りましょう♪

コメント