※この記事はプロモーションを含みます

※この記事はプロモーションを含みます

担当者A男

電子契約って最近よく聞くけど、うちみたいな小さな会社でも効果があるのかな?

何から手をつければ良いか全然わからないんだよね。

運用ルールや社内規程はどうすればいいの?

コストやセキュリティ面も不安だし…

実は私の会社、月に10件程度の契約しかないのに、年間17万円ものコストカットに成功したんです!(内訳は印紙代8万円、郵送費・製本費6万円、保管関係費3万円。)

「そんな少ない契約数で本当に効果あるの?」と思われるかもしれませんが、契約締結にかかる時間も2週間から最短30分に短縮できちゃいました。

この記事では、「電子契約って実際どうなの?」という疑問について、基本知識から社内での運用ルール作り、規程策定まで、私の失敗談も含めてリアルに解説していきます。

- 電子契約の基礎知識と中小企業が導入するメリット

- 失敗しない電子契約サービスの選び方と導入ステップ

- 実務で即使える、具体的な運用ルールと社内規程の策定ポイント

【基礎知識】電子契約導入で得られる3つのメリット

まずは、なぜ今多くの中小企業が電子契約を導入しているのか、その基本的な仕組みと具体的なメリットを正しく理解しましょう。

多くの中小企業の総務人事担当者が不安に感じる「本当に法的効力があるのか、セキュリティは大丈夫なのか」という疑問について、実際の導入企業の事例も交えながら、担当者として押さえておくべき重要なポイントを解説します!

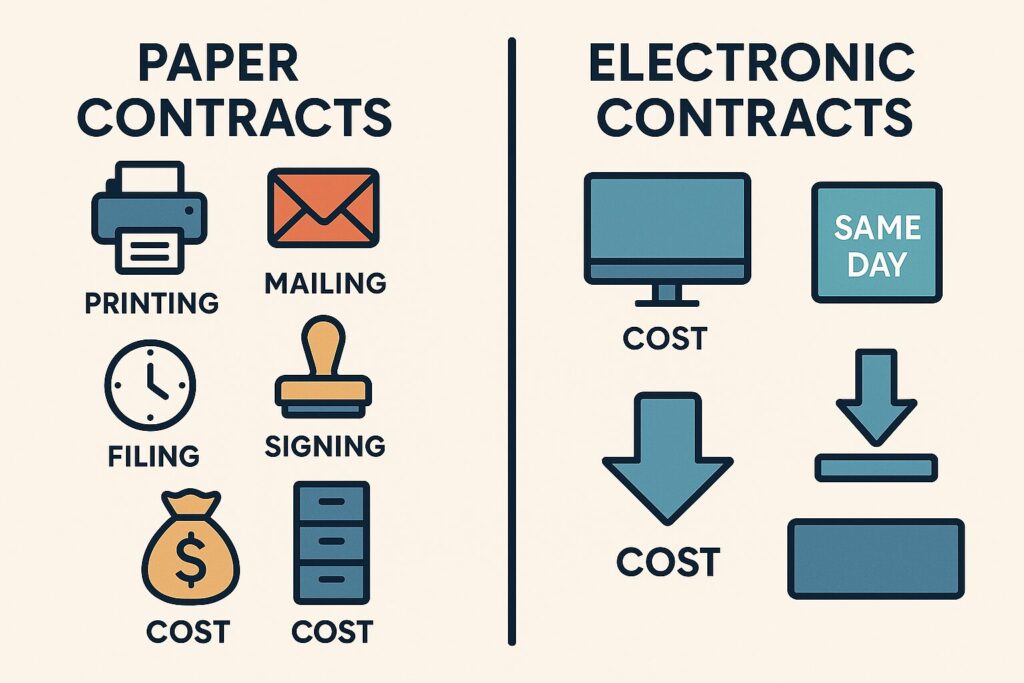

【メリット①コスト削減】収入印紙や郵送費削減を実現する仕組み

「契約業務のコスト」と聞いて、パッと思い浮かぶのは収入印紙代や郵送費ですよね。

「うちは契約数が少ないから、そんなにコストかかってないでしょ?」と思っていた私ですが、計算してみたら、実際に私の会社でも月10件程度の契約でも年間約20万円程のコスト削減に成功しています。

電子契約を導入する最大のメリットの一つが、これらの直接的なコストを完全にゼロにできる点です。

実は電子データには印紙税法が適用されないんです。(つまり、あの高い収入印紙を貼らなくていいってことです。)

印刷代、封筒代、ファイリング用品といった消耗品費はもちろん、契約書の印刷、製本、押印、発送、ファイリングといった一連の作業にかかる「見えない人件費」も大幅に削減できます。

印紙税だけじゃなくて、隠れた人件費の削減効果を計算した時は本当にビックリしました。契約書を印刷して、製本して、郵送準備して…この作業時間がまるっとなくなるだけで、こんなに効果があるなんて!

さらに、契約書を保管するためのキャビネットや書庫スペースも不要になるので、オフィスの省スペース化や賃料削減にも繋がる可能性があります。

これら全てを合計すれば、企業規模によっては年間で数十万〜百万円単位の経費削減も夢ではありません。

【メリット②業務効率化】契約締結までの時間が1/10に短縮可能!

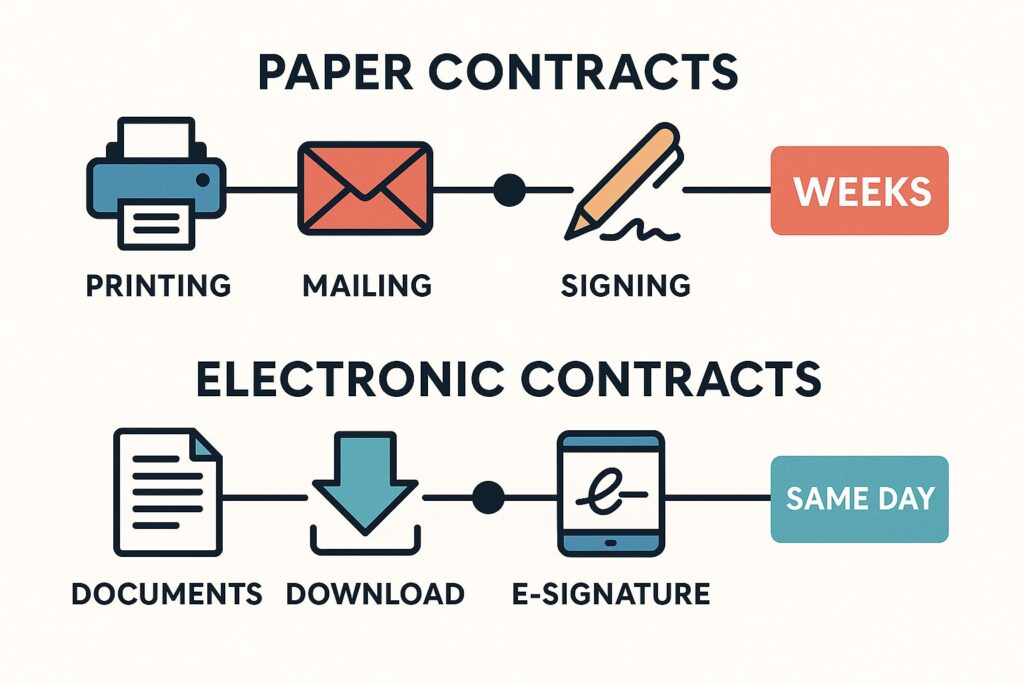

従来の紙の契約では、契約書を作成してから相手方に郵送し、署名・押印後に返送してもらうまで、数週間かかることも珍しくありませんでした。

最近は郵便事業の見直しで普通郵便も時間がかかるようになりましたよね。

レターパックを使えばコストも増大するし、本当に悩ましいところです…

私自身も前職で経験しましたが、相手方の担当者が不在だったり、書類に不備があったりすると、さらに時間がかかってしまうのが現実でした。

でも電子契約なら、こ作った契約データをアップして相手に送り、相手はスマホやPCで内容を確認して、ポチっとサインするだけ。

今まで何週間もかかっていた契約が、最短数分で完了してしまいます。この劇的な時間短縮により、ビジネスのスピードが格段に向上し、売上機会の逸失も防げるようになります。

契約書を締結できれば、すぐに取引を始められるから売上につながるのも早くなりますよ。

“紙”の契約書より安全?内部統制とセキュリティを強化する法的根拠

「電子データは改ざんや情報漏洩が心配」という声も聞かれますが、実は適切に運用された電子契約は、紙の契約書よりも高い安全性と証拠能力を持ちます。

その根拠となるのが「電子署名」と「タイムスタンプ」です。

これらにより、「誰が」「いつ」「何を」契約したかが法的に証明され、契約後の改ざんを防止します。

さらに、多くの電子契約サービスでは、通信の暗号化や厳格な本人確認機能、サーバーへのアクセス制限といった高度なセキュリティ対策が施されています。

閲覧権限やログ管理は内部統制の観点でも非常に有効です!

また、「誰が、いつ、どの契約書を閲覧したか」というアクセスログが全て記録されるため、不正な持ち出しや紛失のリスクが極めて低く、内部統制の強化にも直結します。

私の会社でも監査対応については、紙での保管のときよりも格段に楽になりました。

【実践ガイド】失敗しない電子契約サービスの選び方と導入手順

電子契約のメリットを理解したとはいえ、数ある電子契約サービスの中から、どれを選べば良いのか迷ってしまいますよね。私も最初はその状態で、何基準で選べばいいんだろう?と迷っていました。

ここでは、私自身、複数のサービスを比較検討した経験から、中小企業が自社に合ったサービスを失敗なく選ぶための5つの比較ポイントと、計画から実際の運用開始までの3つのステップを、実際の導入事例も交えて詳しく解説します

失敗を防ぐ導入3ステップ!計画から運用の注意点も

電子契約の導入を成功させるには、計画的なステップを踏むことが重要です。

【ステップ1:導入目的の明確化と対象範囲の決定】

「コストを削減したい」「契約スピードを上げたい」など目的を明確にし、最初は「業務委託契約書だけ」のように、影響範囲の少ない契約からスモールスタートするのがおすすめです。導入目的が曖昧だと失敗の原因となります。

【ステップ2:サービス選定と比較検討】

比較ポイントを参考に、複数のサービスをリストアップします。無料トライアルなどを活用し、実際の操作性を試してみましょう。

まずは一部の契約からスモールスタートするのが成功の秘訣です!

【ステップ3:運用ルールの策定と社内への周知・教育】

誰が、どのように使うのかを明確にし、社内説明会などを開いて、関係者の理解と協力を得ることが重要です。

これまで紙の契約書に慣れ親しんだ管理職や従業員への丁寧なフォローが、スムーズな移行を実現します。

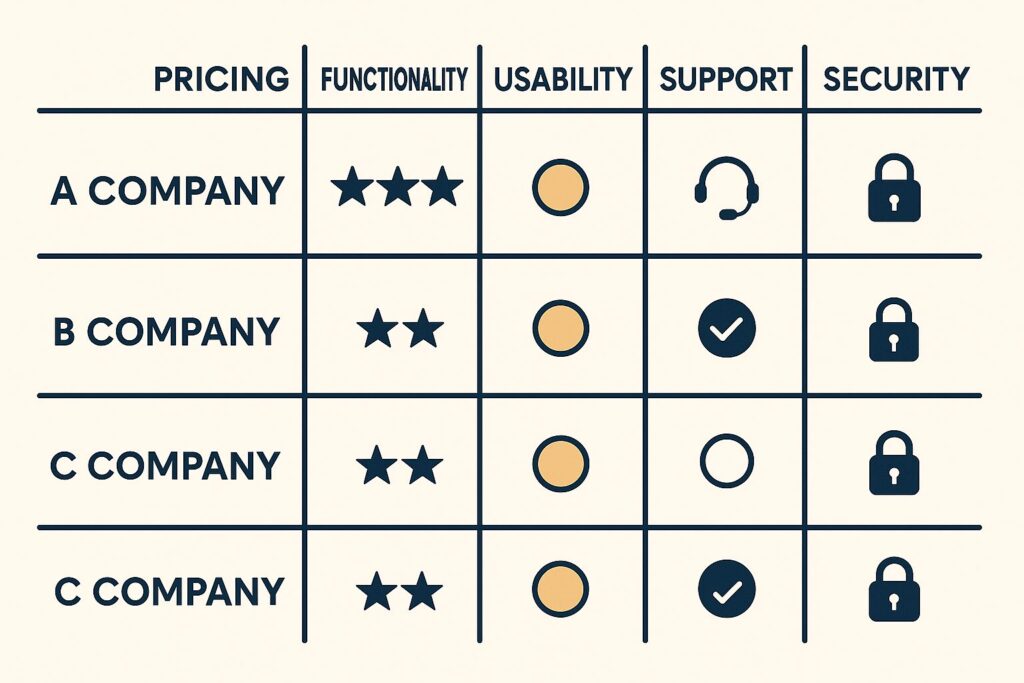

中小企業向け電子契約サービスの比較ポイント5選

自社に最適な電子契約サービスを選ぶためには、いくつかの重要な比較ポイントがあります。

私が実際に10社以上のサービスを比較検討した経験から、中小企業が特に重視すべき5つのポイントをご紹介します!

①料金体系

初期費用や月額基本料のほか、1送信あたりの費用(送信課金)か、月間の送信数上限があるか(定額制)などを確認し、自社の契約件数に合ったプランを選びましょう。

契約数が少ない企業は従量課金制、多い企業は定額制がおすすめです。

②機能性

契約書のテンプレート機能、承認フローの設定、APIによる他システムとの連携など、自社の業務に必要な機能が備わっているかを確認します。

無料トライアルを活用して操作性をしっかり試してから本格導入を検討しましょう♪実際に使ってみないと分からない部分も多いですからね。

③操作性

ITに不慣れな従業員や取引先でも直感的に使えるか、デモや無料トライアルで必ず確認してください。

④サポート体制

導入時の設定支援や、トラブル発生時の対応窓口が充実しているかは、安心して運用するために非常に重要です。

⑤セキュリティと法的要件への対応

認定タイムスタンプや長期署名への対応など、電子帳簿保存法に準拠しているかを確認しましょう。

取引先への説明はどうする?スムーズな電子化移行のための事前準備

電子契約は自社だけで完結するものではなく、必ず契約相手である取引先の協力が必要です。

一方的に「電子契約に切り替えます」と通知するだけでは、相手を困惑させてしまい、結果的に導入が頓挫する可能性があります。

まずは、なぜ電子契約に切り替えるのか、その理由とメリットを丁寧に説明することが大切です。

・契約締結がスピーディーになります

・印紙代や郵送の手間が不要になります

といった、相手方にとっての利点を必ず伝えましょう。

また、相手方に新たな費用負担がないこと、利用する電子契約サービスの信頼性や安全性についても明確に伝えることで、安心して協力してもらえます。

事前に丁寧な案内状を送付するだけで印象が全く違います!

操作に不安を感じる取引先のために、簡単な操作マニュアルを用意したり、不明点があれば自社の担当者がサポートする姿勢を見せたりすることも、スムーズな移行のための重要な配慮です。

【実務】電子契約の運用ルールと社内規程作成の完全ガイド

電子契約サービスを導入しただけでは、残念ながら業務効率化は実現しません。

誰が、いつ、どのように使うのかという明確な「運用ルール」を定め、それを「社内規程」として明文化することで、初めて組織全体で正しく、かつ安全に電子契約を活用できます。

ここでは、実務ですぐに使える運用ルールのポイントと、社内規程に盛り込むべき具体的な項目を解説します。

電子契約の運用で最低限決めておくべき7つの社内ルール

「導入してみたはいいけど、社内がカオス状態に…」なんてことにならないよう、最低でもこの7つのルールは導入前に決めておくことをおすすめします。

①対象となる契約書の種類

どの契約から電子化するのかを明確にします。

②承認フロー

誰が契約内容を確認し、誰が最終的に承認(電子署名)するのか、権限と流れを決めます。

③電子署名の権限者

役職や職務内容に応じて、誰に電子署名の権限を与えるかを定めます。

④ファイルの命名規則

「契約締結日_取引先名_契約書名」など、後から誰でも検索しやすいルールを統一します。

命名規則の徹底は将来の自分を助ける一番の近道です!

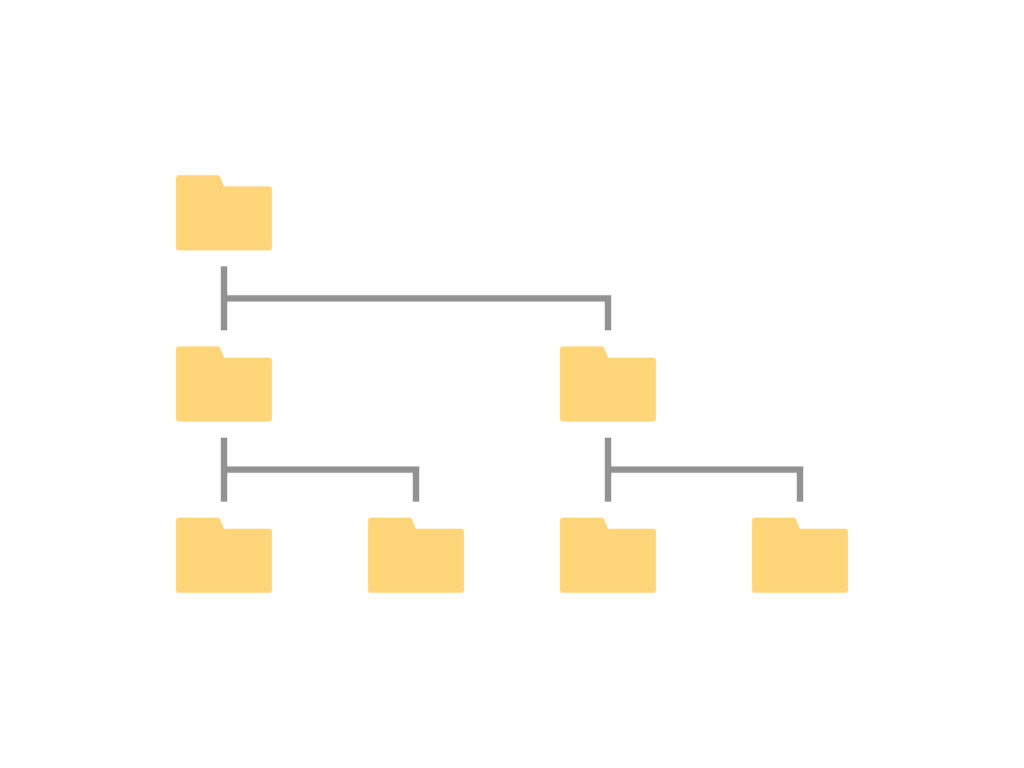

⑤保管・管理方法

クラウドストレージ上のフォルダ構成やアクセス権限を設定します。

⑥取引先への案内方法

誰が、どのタイミングで、どのような文面で取引先に案内するのかを決めておきます。

⑦トラブル発生時の対応手順

相手が署名してくれない、操作がわからないといった際の対応窓口と手順を明確にします。

コピペで使える!電子契約に関する社内規程に盛り込むべき9つの必須項目

定めた運用ルールは、誰もがいつでも確認できるよう社内規程として明文化します。就業規則などと同様に、法的な拘束力を持たせることで、内部統制の強化につながります。規程には、少なくとも以下の項目を盛り込みましょう。

①目的:本規程の目的。

②適用範囲:対象となる役員・従業員や契約書の範囲。

③用語の定義:「電子契約」「電子署名」などの用語を定義します。

④管理責任者:電子契約全体の管理責任者を定めます。

⑤電子署名の種類と効力:利用する電子署名が法的に有効であることを明記します。

⑥利用手続きと承認フロー:具体的な申請から承認までの流れを記載。

⑦契約データの保管・管理:命名規則や保管場所、保管期間を定めます。

⑧禁止事項:権限のない者の利用や私的利用の禁止など。

⑨改廃:規程の改廃に関する手続き。これらの項目を網羅することで、体系的で実用的な規程を作成できます。

既存の紙契約書はどうする?電子と紙が混在する期間の管理術

電子契約を導入しても、すぐにすべての契約書が電子化されるわけではありません。

過去に締結した紙の契約書や、取引先の都合で紙での締結が続く契約書も存在するため、しばらくは紙と電子が混在する期間が続きます。

この過渡期において最も重要なのは、管理台帳を一元化することです。Excelやスプレッドシートなどを活用し、契約書の種類(紙or電子)、保管場所(キャビネットの棚番orフォルダパス)、契約期間といった情報を一覧で管理できるようにしましょう。

紙と電子の契約書管理台帳は必ず一元化しましょう!

これにより、「あの契約書は紙だっけ?電子だっけ?」といった混乱を防ぎ、契約書の検索性を担保します。

また、既存の紙の契約書をスキャナで電子化して保存することも可能ですが、電子帳簿保存法の「スキャナ保存要件」を満たす必要があるため、要件を事前にしっかり確認してください。

【まとめ】電子契約導入で攻めの総務人事へ

電子契約の導入は、単なるペーパーレス化やコスト削減に留まりません。

これまで契約書の製本や郵送、ファイリングといった定型業務に費やしていた時間を大幅に削減し、人事制度の企画や従業員エンゲージメントの向上といった、より戦略的で付加価値の高い「攻めの総務人事」としての業務に注力するための、強力な武器となります。

もちろん、導入には運用ルールの策定や社内・社外への説明など、一定の準備と労力が必要です。

しかし、その先には、業務プロセスが最適化され、生産性が向上した未来が待っています。

今回の記事で解説したポイントを参考に、まずは情報収集や特定の契約書からのスモールスタートを検討してみてはいかがでしょうか。

最初の一歩を踏み出すことで、あなたの会社のバックオフィス業務は、きっと大きく変わるはずです。

コメント