※この記事はプロモーションを含みます

うちの会社は予算がないから、福利厚生の充実は難しい…

大企業みたいな派手な制度はないけど、社員にもっと喜んでもらいたい…

中小企業で総務人事をしていると、このような悩みに必ず突き当たりますよね。

私も従業員約100名の中小企業で総務人事を担当してきましたが、まさにこの悩みと向き合い続けてきました。

「福利厚生の予算は年間一人当たり月額3,000円まで」

「他にもやることが山積みで、福利厚生まで手が回らない」

そんな制約の中でも、実際に従業員満足度を大幅に向上させた経験から、コストをかけずに福利厚生を充実させる具体的な方法と、制度を成功させるためのポイントを現役総務担者の私が解説します。

- 中小企業で福利厚生が手薄になってしまう3つの根本原因

- 【コストゼロOK】すぐに試せる福利厚生アイデア5選

- 導入で失敗しない!制度を成功させる3つのポイント

社員の会社への満足度を向上すると、離職率の低下や生産性へのアップにも繋がります!

中小企業の福利厚生がなかなか充実しない理由って?

福利厚生については、多くの企業が重要性を認識しつつも、特に中小企業ではなかなか充実させるのが難しいのが現実です。

福利厚生を充実できない・・・・その背景には、単に「お金(予算)がないから」だけではない、様々な問題が潜んでいます。

この記事では、福利厚生が手薄になってしまう主な3つの原因を深掘りし、限られた予算でも福利厚生の課題解決をできる糸口を探ります!

やっぱり厳しい「予算の壁」。でも、お金が全てじゃない!

まず直面するのが、やはり「予算の壁」です。

しかし、これは本当に越えられない壁なのでしょうか?

福利厚生には、法律で義務付けられた「法定福利厚生」(社会保険料など)と、企業が任意で設ける「法定外福利厚生」があります。

従業員満足度に直結するのは、後者の法定外福利厚生です。

厚生労働省の令和3年就労条件総合調査によると、従業員1人あたりの月額法定外福利費は、1,000人以上の大企業で5,639円、100~299人の中規模企業では4,546円と、約1,100円の差があると言われています。

実際、私の会社(従業員約100名)でも最初は月額3,000円程度しか予算がありませんでした。

これでは、住宅手当や社員食堂といった、いわゆる「手厚い」福利厚生を導入するのは困難と言わざるを得ません。

限られた予算の中で、いかに従業員の心に響く使い方をするかが、総務人事の腕の見せ所です。

使える予算が少ないからこそ、従業員が本当に求めているものを正確に把握し、優先順位を慎重に見極める必要があります。

金額の大きさ=満足度ではありません!

実際、月額予算3,000円/人でも従業員満足度を78点まで向上させることができました。

人手が足りなくて手が回らない…現場のリアルな悩み

次に挙げられるのが、「人手不足」の問題です。

実際、私も総務・人事・労務・法務・健康経営、さらには取締役会の事務局まで…一人で何役もこなしていました。

多くの中小企業でも、1人が広範囲の業務をしている担当者は多いですよね。

そんな中で上司に「福利厚生も充実させて」と言われても、正直「どこから手をつければ…」という状況でした。

なので、最初に従業員に匿名のアンケートを実施することにしました。

記名式だと、正直な意見が聞けないので、アンケートは更衣室前に自由に投函してくれるように工夫しました!

アンケートを実施結果、意外な発見がありました。

自分の担当業務に日々追われる中で、いかに手間をかけずに導入・運用できる制度を選ぶか、という視点が極めて重要になります。

まずは今ある業務の延長線上でできることや、外部サービスをうまく活用して、担当者の負担を増やさない工夫が求められます。

情報が多すぎて迷子に…「結局うちに合うのはどれ?」問題

最後は「情報の壁」です。

現代では、福利厚生に関する情報はインターネット上に溢れています。

しかし、情報が多すぎるゆえに「結局、うちの会社に合うのはどれなんだろう?」と迷ってしまう担当者は少なくありません。

特に最近は、ユニークな福利厚生パッケージサービスも増えていますが、月額費用が発生するものも多く、費用対効果が見えにくいため導入のハードルが高いのが実情です。

他社の成功事例を見て、「うちでもやらなきゃ」と焦る気持ちもわかりますが、企業の文化や従業員の構成はそれぞれ異なります。

他社の成功事例は、あくまで参考程度で!

自社の社風に合うかが一番大事です。

流行りの制度に飛びつくのではなく、自社の従業員が本当に求めているものは何か、という原点に立ち返り、地に足のついた情報収集と検討を重ねることが、結果的に満足度の高い制度設計への近道となるのです。

お金をかけなくてもできる!すぐ試せる福利厚生アイデア5選

福利厚生は「従業員への投資」です。しかし、その投資は必ずしも高額である必要はありません。

ここでは、コストをほとんどかけずに始められる、あるいは少額の投資で大きな効果が期待できる、従業員満足度向上のための具体的な福利厚生アイデアを5つ紹介します。

アイデア次第で大満足!会社オリジナルの“特別休暇”を作ってみよう

まず最も手軽に、そして効果的に企業の姿勢を示せるのが「ユニークな休暇制度」の導入です。

例えば、従業員本人や家族の誕生日に取得できる「アニバーサリー休暇」です。

実際に導入した企業では、利用率が70%を超えるなど高い効果を上げている伺い、私の会社でも導入したところ、「会社が自分のことを大切に思ってくれている」という声が多く聞かれました。

特に印象的だったのは、子育て世代の社員から「子どもの誕生日に初めて休みが取れて、一日中一緒に過ごせました。」という感想でした。

これらの休暇制度は、企業にとって直接的な金銭コストはほとんどかかりません。

しかし、「従業員のプライベートや社会とのかかわりを大切にする会社である」という強力なメッセージを発信できます。

休暇制度は、企業のカルチャーを象徴する良い機会になりますよ。

これにより、従業員のワークライフバランスが向上するだけでなく、会社へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)も高まります。

導入にあたっては、就業規則の変更が必要になりますが、その手間をかける価値は十分にあります。

私の会社では、社労士と連携して就業規則の変更を進めました!

まずは自社の社風に合った、オリジナルの休暇制度を検討してみてはいかがでしょうか。

ランチ代から始める!職場のコミュニケーションを会社が支援

従業員同士のコミュニケーション不足は、組織の生産性を低下させるだけでなく、離職の原因にもなり得ます。

そこで有効なのが、会社がコミュニケーションの「きっかけ」を提供することです。

例えば、「月1回、1人1,000円までのランチ代補助」や、共通の趣味を持つ従業員が集まる「部活動への補助金(年間数万円程度)」といった制度です。

全額を会社が負担する必要はありません。

私の会社では、現場の方も多く毎月はちょっと・・・という人もいたので、3ヶ月に1回のランチ補助制度を導入しています。

少額でも会社からの支援があることで、従業員は部署や役職の垣根を越えて交流しやすくなります。

こうしたコミュニケーションの場は、仕事上の円滑な連携を生み出し、風通しの良い組織風土を醸成します。

結果として、月1,000円×従業員数の予算で、働きがいや定着率の向上に繋がる費用対効果の高い施策と言えるでしょう。

まずは、試験的ランチ補助から始めてみるのも良いかもしれません。

社員の学びを応援!成長をサポートするスキルアップ支援

従業員の「学びたい」という意欲を後押しすることも、非常に喜ばれる福利厚生の一つです。

高額な外部研修への参加を全額補助するのは難しくても、やれることはたくさんあります。

例えば、「業務に関連する書籍の購入費用を月3,000円まで補助する」制度や、「会社が推奨する資格を取得した際に、数万円の報奨金を支給する」制度などです。

これらの支援は、従業員の成長が会社の成長に直結するという考え方に基づいています。

「あなたの成長を応援します」というメッセージは、エンゲージメントに直結します。

従業員は自身の市場価値を高めることができ、会社は従業員のスキルアップによって生産性の向上や新たな事業展開の可能性を得られます。

特に向上心の高い若手社員にとって大きな魅力となり、採用活動においても「資格取得支援」はアピールポイントになります!

私の会社では、特定の資格を取得した社員に、「資格手当」をつけたところ、その社員から「仕事のモチベーションが上がった」と聞きました。

「置き型サービス」で職場環境をプチ改善

従業員が1日の大半を過ごす職場環境の快適性を少しだけ向上させることも、日々の満足度を高める上で非常に効果的です。

最近では、初期費用や月額費用が無料で導入できる「オフィスコンビニ」や「置き型社食サービス」が増えています。

私の会社も、コンビニまで徒歩5分ほどかかるため、サントリーさんの「ボスマート」を導入しました。

ボスマートやオフィスグリコといったオフィスコンビニは、オフィスの一角に専用の冷蔵庫や棚を設置するだけで、従業員は好きな時に軽食や飲み物、健康的なお惣菜などを手軽に購入できるサービスです。

導入費用は完全無料で、電気代のみの負担です。

導入してみると、お菓子を選びながら社員が自然に会話するようになったり、

小腹が空いた時に、わざわざコンビニまで行かなくて良いのが便利

100円でちょっとしたリフレッシュができるのが良い♪

と、ポジティブな声が聞こえてきました!

わざわざ外に買いに出る手間が省け、小腹が空いた時にリフレッシュできる環境は、従業員の集中力維持や業務効率の向上にも繋がります。

「健康サポート」で安心して働ける職場に

従業員の心身の健康は、企業の持続的な成長に不可欠な経営資源です。

法律で定められている定期健康診断にプラスアルファの支援を行うことで、「従業員を大切にする会社」という姿勢を明確に示せます。

例えば、定期健康診断の際に、がん検診や人間ドックなどのオプション費用を一部補助する制度や、女性従業員向けに婦人科検診の費用を補助する制度などです。

私の会社では、インフルエンザ予防接種の補助(上限3,500円)を行っています。

それでも摂取率が低かったことから、2024年度からは職域接種も実施し、することにしました。

健康支援は、従業員の健康意識を高め、病気による生産性低下(プレゼンティーイズム)を防ぐ効果も期待できます。

また、メンタルヘルスケアの観点から、努力義務とされているストレスチェックを形骸化させず、集団分析結果を職場環境の改善に活かす取り組みも重要です。

余談ですが、私の会社では、ストレスチェックの結果を必ず安全衛生委員会や会議でなどで現状の状況を各箇所長に現場を伝えるように取り組みをしています。

従業員の健康を守る(大切にする)ことが、会社の未来を守ることに繋がります。

作ったけど使われないを防ぐ!制度を成功に導く3つのコツ

せっかく新しい福利厚生制度を導入しても、誰にも利用されなかったり、一部の従業員から不満の声が上がったりしては意味がありません。

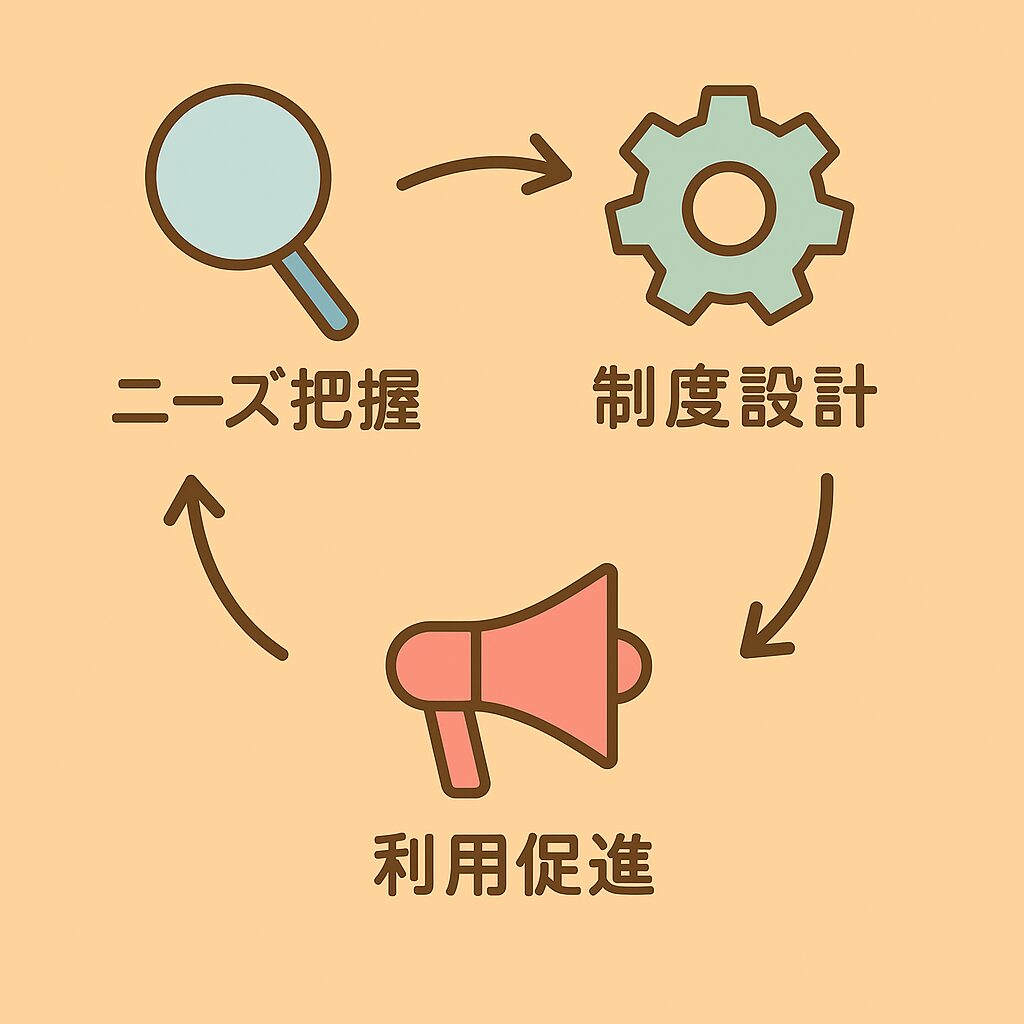

そうした失敗を避け、たとえ少額でも投資したコストを最大限に活かすためには、押さえるべき重要なポイントが3つあります。

計画から実行、そして改善までのプロセスを丁寧に進めましょう。

アンケートで社員の声を聞いてみよう

-6879ac617ba20.jpg)

福利厚生で最もやってはいけないのが、担当者や経営層の「よかれと思って」で制度を決めてしまうことです。

独りよがりな制度は、従業員のニーズと乖離し、全く利用されない「幽霊制度」になりかねません。

これを防ぐために、制度導入の前には必ず従業員へのヒアリングやアンケートを実施しましょう。

実は、私も最初はこれを怠って失敗しました。

「みんな疲れているから、休憩室にマッサージチェアやバランスボールを設置しよう」と数人に相談し設置したのですが、利用者は特定の一部の社員だけ・・・。

「よかれと思って」が、実は一番のミスマッチを生む原因なんです。

結局、アンケートを取り直したところ、従業員が本当に求めていたのは「柔軟な働き方」でした。

そこで現在はアンケートをもとに、サマータイム制度(自分の希望で、夏の暑い時期に30分単位で早くで来て、早く帰れる制度)を導入したところ、満足度は大幅に向上しました。

この経験から、必ず事前に従業員の声を聞くことの重要性を痛感しました。

社員からの多様なニーズをデータとして客観的に把握し、どの層に、どのような支援を届けるべきか、優先順位をつけて検討することが、成功への第一歩です。

社員が納得する「公平なルール」作り

福利厚生は、原則として全従業員が公平に利用できるものであるべきです。

特定の役職や部署の従業員だけが恩恵を受けるような制度は、社内に不公平感を生み、かえって従業員の士気を下げてしまう危険性があります。

例えば、利用条件が複雑すぎたり、申請手続きが煩雑だったりすると、知っている人や声の大きい人だけが利用する、といった事態に陥りがちです。

「誰でも使える」という建前と、「実際に使える」は全くの別物です。

制度を設計する際は、利用条件をできるだけシンプルで明確にし、誰もが利用しやすい仕組みを心がけることが重要です。

そして、「なぜこの制度を導入するのか」という目的や背景を、全従業員に対して丁寧に説明し、透明性を確保しましょう。

そのプロセスを経ることで、従業員は会社からのメッセージを正しく受け取り、納得感を持って制度を利用できます。

制度を作った後は、利用状況のチェックと改善を!

素晴らしい制度も、従業員に知られていなければ存在しないのと同じです。

制度を導入したら、それで終わりではありません。社内報や掲示板、朝礼や定例会議の場、ビジネスチャットツールなどを活用し、定期的に制度の内容や利用方法をアナウンスし続けることが不可欠です。

特に、新入社員には入社時研修などで確実に伝えましょう。

利用率の低さ=不要、ではなく「なぜ使われないか」を考えるのが総務の腕の見せ所。

さらに重要なのが、導入後の効果測定です。

制度の利用率や、導入前後での従業員満足度アンケートの結果などを定期的にチェックし、「狙い通りの効果が出ているか」「改善すべき点はないか」を検証します。

例えば、私の会社では以下のような変化が見られました。

- 誕生日休暇の利用率:68%

- 従業員満足度:導入前65点 → 導入後78点(100点満点)

- 離職人数(自己都合):年間8名 → 3名に改善

特に離職人数の改善は、採用コストの削減や入退職者の事務作業の削減にも繋がります。

このPDCAサイクルを回し続けることで、福利厚生制度はより価値のあるものへと進化していくのです。

【まとめ】小さな工夫が「働き続けたい会社」をつくる

中小企業でも、小さな工夫こそが従業員の「ずっと働きたい」を生み出します。

金額の大小ではなく、何よりも「会社が従業員を大切に思う気持ち」を示すことが大切です。

そのためにはまず、社員一人ひとりの声に耳を傾け、自社の文化や環境に合った制度を考えてみましょう。

最初は企業風土などもあり、ハードルが高いと思うかもしれませんが、小さな一歩を積み重ねることが、魅力ある職場づくりへの確かな一歩となりますよ♪

コメント