※この記事はプロモーションを含みます

担当者A男

せっかく苦労して採用した新卒が、1年以内にポツポツと辞めていく・・・

中小企業の人事担当者なら、誰しも一度は経験したことがあるんじゃないでしょうか。

実際、私も総務人事として働く中で、「この間、入社手続きしたばかりなのに、またか…」と頭を抱えたことが何度もあります。

厚生労働省の新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)のデータを見ると、中小企業(30~99人規模)の新卒3年以内離職率は42.4%と、大企業(1,000人以上)の28.2%を大きく上回っています。

今回は、限られた予算でも実践できる、リアルな定着率向上の方法を解説したいと思います!

- 入社前3ヶ月から始める安心フォローのはじめ方

- 社長ランチ会を活用した中小企業ならではの定着施策

- メンター選びで絶対に避けたい「完璧すぎる先輩」パターン

- 月1回15分の「成長実感面談」で不安を先取り

- 中小企業特有のフレキシブルなキャリア支援方法

新卒が辞める前に手を打つ!3つの制度設計の秘訣

新卒の定着率を上げるには、闇雲に制度を作るだけじゃダメです。実際に効果のある3つのポイントに絞って、戦略的に取り組む必要があります。

入社前から始める内定者への「安心感」の提供

内定から入社まで3ヶ月も放置してませんか?

これ、実は一番やってはいけないパターンなんです。

新卒の不安は内定通知の瞬間から始まっています。

私の会社でも以前、内定者から「本当に入社して大丈夫でしょうか…他に同期の方はいますか?」という不安の声を受け、急遽内定者懇親会を開催した経験があります。

その時痛感したのは、内定者の不安は想像以上に大きいということでした。

新入社員がスムーズに職場に慣れるための準備は、具体的には月1回の内定者面談、先輩社員との軽いランチ会、業界の基礎知識を学べる簡単な課題などを段階的に実施します。

内定者に「歓迎されている」と感じてもらうことで、早期離職を防ぐことができます。

特に重要なのが、内定者一人ひとりにメンターと言われる先輩社員をつけることです。

堅苦しい面談ではなく、社外のカフェなどで30分程度話すだけでも効果は絶大です。

新卒は「質問しても大丈夫な相手」がいるだけで、入社への不安が大幅に軽減されます。

職場に慣れていない入社後の最初の90日間も大事ですよ♪

この期間に会社のルール、基本的な仕事の進め方、先輩との関係作りを段階的に進めることで、「この会社でやっていけそう」という手応えを感じてもらえます。

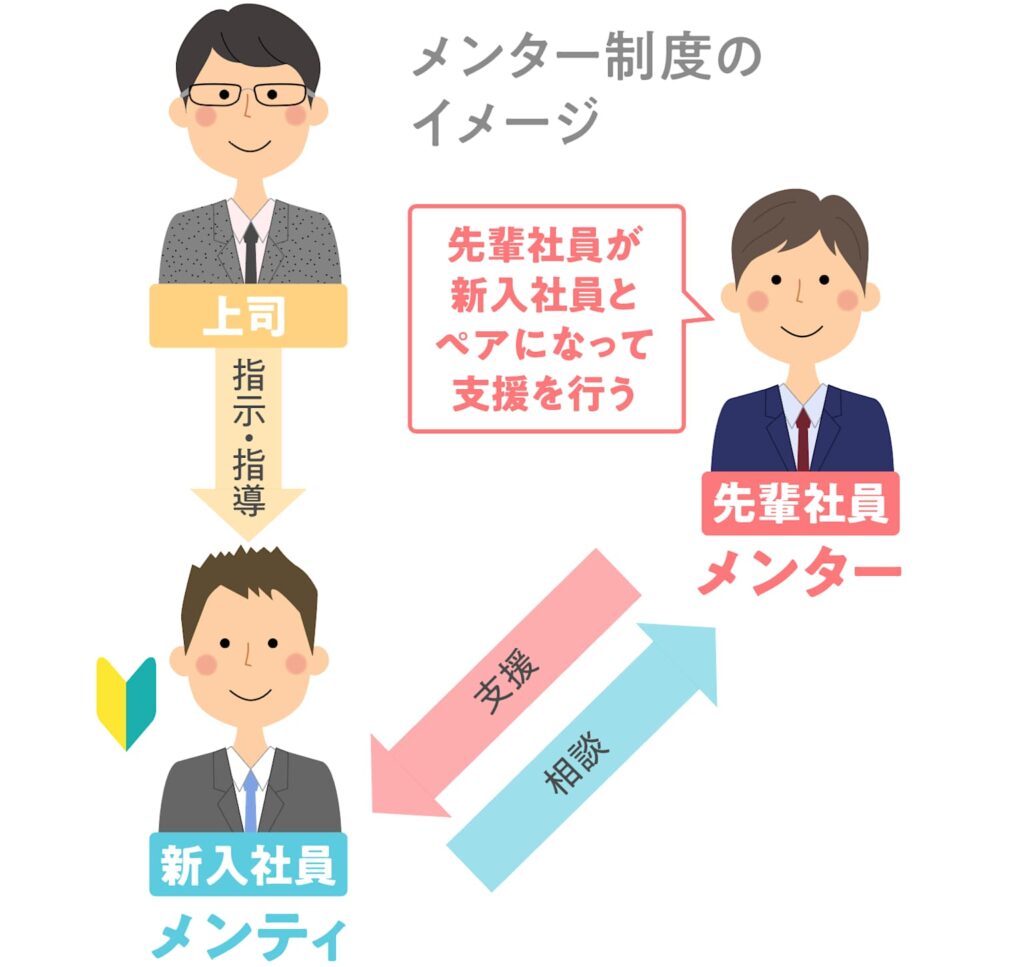

メンター制度は「斜め上の関係」がキモ

メンター制度って聞くと、なんだか大げさに感じるかもしれません。

しかし実際は、大企業のような複雑な制度設計は不要で、中小企業の「人と人の距離の近さ」という強みを活かした、より柔軟な制度として導入できるんです。

以前、メンター制度を導入した際、メンター候補に「優秀で仕事ができる先輩」を選んでしまったことがあります。

結果、新卒からは「完璧すぎて相談しにくい」という声が…。今思えば、「失敗経験豊富で、それを笑って話せる先輩」の方が、新卒には親しみやすかったんですね。

直属の上司とは違う「ちょっと上の先輩」の社員がメンターになることで、新卒は仕事の相談からプライベートな悩みまで話しやすくなります。

メンターの選び方にはコツがあります。

入社3〜5年目で、人当たりが良く、自分の新卒時代の失敗談を笑って話せる人が理想的です。

完璧すぎる先輩より、失敗経験豊富な先輩の方が相談しやすいです!!

メンタリングの頻度は週1回30分から始めましょう。月1回だと間隔が空きすぎて効果が薄れてしまいます!

最初は「今週はどうでしたか?」程度の軽い会話から始めて、徐々に深い話ができる関係を築いていきます。

メンター向けの簡単な研修も併せて実施すると、より効果的です。

数年後のキャリアの見える化で将来不安を解消

新卒が一番心配しているのは「この会社で将来どんな風になれるのか」ということです。

大企業と違って研修制度が整っていない中小企業では、この不安が離職に直結しやすいのが現実です。

でも、逆に考えると、中小企業は一人ひとりと向き合いやすいという強みがあります。

年2回のキャリア面談、資格取得の費用補助、社内の異動希望制度など、個人のペースに合わせた支援ができるんです。

「3年後の自分」が見えると、今の仕事にも意味を感じられます!

キャリア支援制度を通じて、新卒が自分の成長ストーリーを描けるようになると、モチベーションは格段に向上します。

外部セミナーの受講支援やeラーニングの活用も、予算を抑えながら効果的な支援方法です。

中小企業だからこそ「社長との距離の近さ」を活用

.jpg)

大企業では不可能な、社長が直接新卒と話をする機会を設けるのも効果的です。

私の会社では、入社3ヶ月後に社長との「ランチ会」を開催しています。

新卒からは、

- 社長の考えを直接聞けて、会社への理解が深まった

- 自分の意見も聞いてもらえて嬉しかった

制度を作っただけで終わらせない!運用成功の実践ポイント

せっかく制度を作っても、運用がうまくいかないと意味がありません。

継続して効果を出すための具体的なポイントをお伝えします。

月1回の「成長実感面談」で不安を先取り

新卒は常に「自分の評価ってどうなんだろう?」と気にしています。

でも実際は、半年に1回の評価・査定まで何のフィードバックをしていない・・・なんてことありませんか?

私の経験では、これが離職の大きな原因の一つです。特に中小企業では、評価制度が曖昧になりがちで、新卒が自分の成長を実感しにくい環境になってしまうことが多いんです。

月1回、15分程度の短い面談を制度化しましょう。「今月頑張ったこと」「来月チャレンジしたいこと」「困っていることはないか」この3点を聞くだけでも十分です。

私の会社では主に高卒を取っていて、「先輩に質問するタイミングが分からない」という声があり、入社1年半くらいまでを目処に月1面談を実施しています。

小さな企業だからこそ、こうした迅速な対応が可能ですし、何より月1面談も1人当たり月30分×12ヶ月=年6時間の投資で離職リスクを大幅軽減できますよ!

面談では必ず良い点を先に伝え、改善点は具体的なアドバイス付きで話します。

そして重要なのが、会社の理念や価値観と関連付けて評価を伝えること。

「君のこの行動は、うちの会社が大切にしている『お客様第一』の精神にぴったりだね」といった具合です。

面談記録は簡単でいいので文書化し、人事部で共有します。これにより、問題の兆候を早期発見し、適切なフォローができるようになります。

職場の「空気」を定期的にチェック

制度も大事ですが、日常の職場環境も新卒の定着に大きく影響します。

特に中小企業では、一人の先輩の機嫌が悪いだけで職場全体の雰囲気が重くなってしまうことも…。

月1回、簡単な職場環境アンケートを実施しましょう。「今月の職場の雰囲気はどうでしたか?」「困っていることはありますか?」匿名で回答できる仕組みにすることで、本音を聞き出しやすくなります。

小さな不満の積み重ねが、ある日突然の退職につながります。

改善できる課題については、速やかに対策を講じ、その結果を新卒にフィードバックします。

「声を聞いてもらえた」という実感が、会社への信頼感を高めることにつながります。

新卒専用の評価制度で成長を見える化

一般社員と同じ評価基準で新卒を評価するのは酷です。新卒には新卒なりの評価項目を設ける必要があります。

業務成果よりも、「報告・連絡・相談ができているか」「期限を守れているか」「チームワークに貢献しているか」といった社会人基礎力を重視します。

評価項目は具体的で測定可能なものにしましょう。

「コミュニケーション能力」ではなく「週に1回以上、上司に進捗報告をしている」といった感じです。

成長の軌跡が見えると、モチベーションが全然違います。

3ヶ月、6ヶ月、1年の節目で詳細な評価を実施し、次の目標設定につなげることで、継続的な成長を促進できます。

評価結果は本人と一緒に振り返り、「ここまで成長したね」という実感を共有することが大切です。

【まとめ】明日から始める新卒定着率アップ作戦

新卒の定着率向上は確かに簡単ではありませんが、決して不可能ではありません。

大切なのは、一人ひとりの新卒と向き合い、継続的にサポートする姿勢です。

入社前の準備期間、メンター制度、キャリア支援の3つの柱を軸に、自社の状況に合わせてアレンジしていけば必ず効果は出ます。

予算が限られている中小企業だからこそ、人と人とのつながりを大切にした温かい支援ができるはずです。

まずは、来月から月1回のメンター面談を始めてみませんか?

小さな一歩が、やがて大きな変化を生み出します。

新卒が「この会社に入って良かった」と心から思える職場づくり、一緒に頑張りましょう!

コメント