※この記事はプロモーションを含みます

担当者A男

決裁権がないから仕方ない・・・

上から言われたことをこなすだけ・・・

そんなふうに自分の仕事をあきらめていませんか?

確かに総務担当者は経営判断ができる立場ではありません。でも、だからこそ“攻めの姿勢”が評価されるのです。

この記事では、私自身の実体験を交えながら、総務が前向きに動くことで職場の評価を上げる仕事術を解説します。

- 「攻めの姿勢」が評価される理由

- 現場で活きる具体的な行動例

- 決裁権がなくてもできる仕事の工夫

総務に「攻めの姿勢」が求められる理由とは?

現場の課題にいち早く気づけるのは、実は総務です。

社内を横断して関わるからこそ、組織の不便や改善ポイントに気づけるポジションにいます。

だからこそ、ただ受け身になるのではなく、「先回りして動く姿勢」が評価されます。

小さな気づきをチャンスに変える「情報収集力」

現場の声を吸い上げるのは、まさに攻めの第一歩です。

「この備品、使いにくいです」といった何気ない一言が、改善の種になることも。

私は朝の10分間でフロアを見回るようにしていて、「あれ?この資料、まだ紙で回してるの?」と気づいたことから、回覧システム導入を提案したこともあります。

気になる小さな不便は、放置せずに拾うのがコツです!

私は、衛生管理者を務めているので、週1回の巡視と一緒に行っていましたよ♪

データを味方に「提案型の総務」へ

「この備品の単価、高くないですか?」では説得力に欠けます。

「昨年比で〇%コスト増になっているので見直しませんか?」と数値を添えることで、決裁者の動きが変わります。

私自身も、以下の提案をしてみたところ採用していただきました。

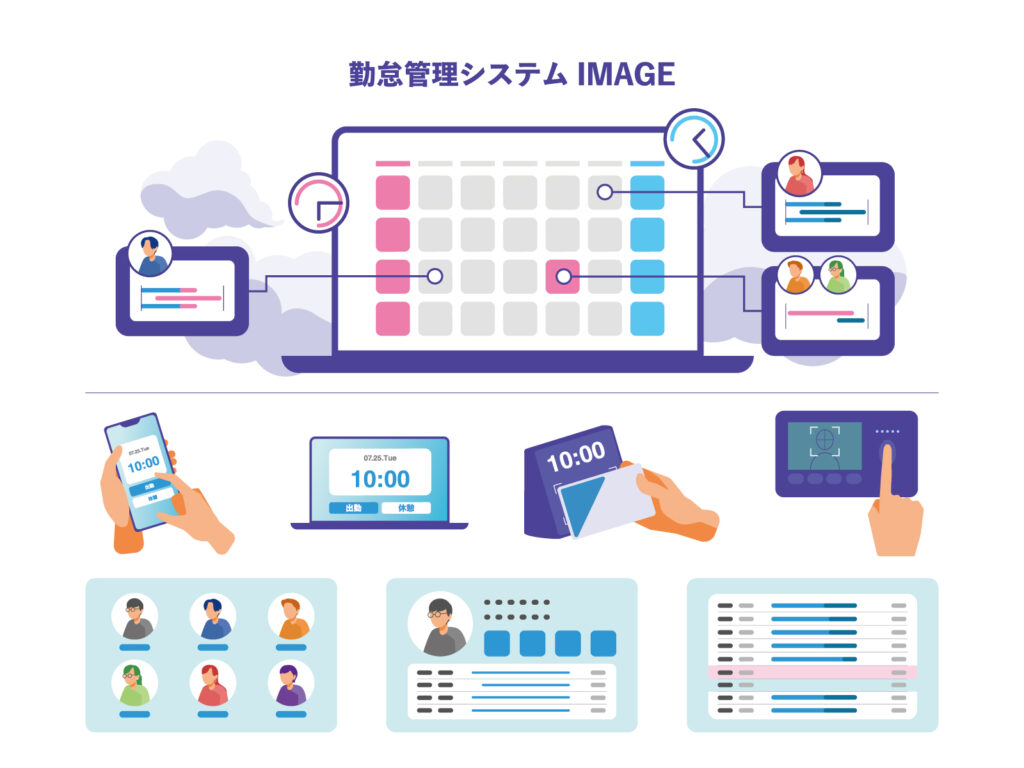

- 毎月約30件不備がある紙の申請書を、既存の勤怠システムのWeb申請に切り替え

→印刷・押印・スキャン作業がゼロになり、担当者の1日あたり20分の工数削減に! - 申請書の金額記入ミス防止のため、計算式付きの申請テンプレートを導入

→ 消費税や小計・合計の入力間違いを自動計算でゼロに。 - 領収書をPDFで提出可能にして、紙提出を廃止

→ 在宅勤務中でも対応がしやすくなり、紙の保管コストも削減。

提案には“数字”という武器を添えると効果倍増です。

つまり、導入効果を検証する場合も「数字」で表しましょう!

社内報やイベントで“空気を変える”のも攻めの仕事

以前、私の会社では社内報などありませんでした。

ですが、健康経営の一環で、社内の情報を社員にどう伝えれば良いか?を考えた時に、ある社員から「どの部署が何やっているのかわからないんだよね」の言葉を聞いたことをきっかけに、職場紹介や異動の挨拶をメインとする社内報を作成することにしました。

普段話さない部署の人に声をかけられるきっかけになっなり、職場全体が少し明るくなったように感じました。小さな発信が、風通しの良さに繋がります。

作成するのは、少し大変なこともありますが、とてもやりがいがある仕事です。

決裁権がなくてもできる「攻めの仕事術」3選

私も平社員なのですが、「どうせ決裁できないから…」と行動を止めるのはもったいないです。

提案書を出す、資料をまとめる、現場ヒアリングをする…。

準備段階はむしろ総務が得意とするところ。

ここでは、私が実践して効果があった仕事術を3つ紹介します。

社内ヒアリングで“課題の種”を拾う

総務の仕事で重要なのは、現場の声に耳を傾けること。

私は、衛生管理者としての週1回の職場巡視の際に、“ミニヒアリング”をするようにしています。

- 最近困っていることある?

- 作業場の環境的にサーキュレーターや空調服は追加で必要ですか?

- 書類の手続きとか、わかりづらいことありますか?

など、各職場ごとに「今回は○○さんに聞いてみよう」とターゲットを決めて質問をして、話を引き出すようにしています。

これをまとめて、業務改善のネタ帳として活用しています。

最初はあまり話せなかった人も、このヒアリングを通して、逆に話しかけてくれるようになったり、職場の信頼感向上にもつながりました。

“改善のネタ”は、現場にこそ眠っています!

提案書の「たたき台」を先に出す

上司に「何かアイデアない?」と言われてから動くのでは遅いです。

私は、新しい備品やルールの提案は必ず「たたき台」を思った時点でメモに残し、最終的にはA4一枚にまとめています。

私の会社では、年2回ほど評価面談があるので、その時に「実は今、これをやりたいなと思っていて・・・」と話ができるようにしています。

面談なら上司も私と向き合うために作ってくれている時間なので、その時にPRするようにしています!

上司もその場で感想を言ってくれるので、実際の導入スピードも早まりました。

先回りしてまとめるだけで、話がぐっと進みます!

ルーティン業務を改善する「勝手プロジェクト」

毎月繰り返される残業申請。

以前は紙での申請・承認フローだったため、「提出忘れ」や「確認漏れ」、「訂正してもらうために、直接」がよく発生していました。

そこで私は、すでに会社が導入していた勤怠システムを使って、残業申請を各自のスマホやパソコンで申請できないか、上司に相談。

運用面の整備とマニュアル作成を“勝手に”進めて、試験導入行い、半年後には全社導入にこぎつけました。

特別な費用はかからず、業務効率も大幅アップ。

上長や給与計算する経理担当者からは「残業申請のWチェックがなくなって楽になった!」とお褒めの言葉をいただきました。

導入済みのシステムを使いこなせていないのであれば、“システムを使い倒す工夫”がコスパ最強です!!

「攻め」の姿勢が評価される環境をつくる方法

いざ、頑張っても評価されない環境では、やる気が続きませんよね・・・

だからこそ、「攻め」を続けるには、社内での信頼づくりが重要になります。

ここでは、私が感じた「評価されやすい職場づくり」のコツを2つほど紹介します。

小さな成果を「見える化」して共有

「ちょっと便利になった」取り組みも、黙っていては伝わりません。

私は残業申請の電子化導入後、「現場の声」「どれくらいの不備がなくなったのか」「どれだけ勤怠確認の業務が減った」等、それらを見える化して、上司に報告を行いました。

逆にまだ改善の余地がある場合は、相談もしやすいのでも聞いてもらいやすくなります。

地味な改善でも、報告すれば信用につながります!

決裁者の「関心」に合わせた提案

.jpg)

私の会社では、社長が「経費」に敏感な社長だったので、私もとにかくコストカットや業務時短化ができることを探して提案するようにしました。

雰囲気改善に関心があるなら、社内報やイベント提案。私はその“関心のツボ”を観察して、提案の角度を調整するようにしています。

1番上のトップの関心ごとであれば、私の上司も必死になってやるので(笑)

提案にもしっかりと向き合ってくれるし、話が通りやすくなります!

【まとめ】決裁権がなくても「攻め」の総務は評価される!

総務は裏方で、決裁権もない・・・そんな立場にジレンマを感じる方は多いと思います。

ですが、実はその立場こそが組織全体を見渡せる“強み”でもあります。

小さな不便に気づいて改善の提案をしたり、数字で裏付けされた提案資料を先回りして作成したりすることで、職場の流れを変えられるのが「攻めの総務」です。

私自身、最初は自信がなかったのですが、少しずつ現場の声を拾い、形にして報告・提案を続けるうちに「頼りになるね」と言われるようになりました。

評価されたいなら、受け身のままではもったいない!!

決裁権がないからこそ、できる準備と工夫で信頼を勝ち取ることができます。日々の業務の中にこそ、攻めるチャンスはたくさんあります。

ぜひ一歩踏み出して、攻めの総務にチャレンジしてみてください。

コメント